お正月明けの一週間は、何時もバタバタです。一日が、三日分ぐらいの密度で突き進んでいきます。それは始まった日の夕方に実感しました。本当に昨日までお正月だったのだろうかと。今年は、5日が月曜日なので、一日早く始まりました。お正月が短かったのでその影響もあるのでしょう。年末は、何時もの御常連に、学生時代からの旧友達、そして、年末に二回もいらっしゃったBellwoodさんを一人とカウントしても、10名もの人が"Consequence"を聴きに来てくれたのです。おかげで、連日の飲み会だったので、お正月には、ワインセラーが空になった程です(苦笑)。

連日出掛けていたので、落ち着いて聴く暇はありませんでしたが、それでも、夜遅く帰ってきても、まだ神様はご滞在しているのを確認していました。11月〜12月には相当集中して音を合わせていたので、年末以降は、音がずれていないかだけの確認で済んでいました。皆さんのご感想も良かったので一安心ですが、自分としては、まだまだだと思っています。

いままで、コンシーケンスでは、デジタル系の入力を中心にやってきました。アナログは、38/2トラのマスターテープ級の音源だけです。これは、次元の違う音ですから、じつはどのスピーカーでならしても、びっくりするようなおとがして、ある意味、参考にはなりません。emmの光ケーブルを壊してしまったので、それが元に戻らないと本当の音は出にくいのではと思っています。ほんの少しのさですが、ワールドカップのジャンプ見たく、全部完璧でないと優勝できないのと同じです。

![]()

現在、GRFのある部屋では、アナログレコードはGRFで聴いています。今は、GRFの前にコンシークエンスが置かれていますから、旧い録音のレコードは、デコラで聴いています。ほとんどの場合はこれで充分です。コンシーケンスではアナログレコードの帯域を超える音を目指しているので、今まで掛けませんでした。UNICORNと"Consequence"は、CD系のデジタル入力専用で聞いています。

昨日の晩、近くのAさんが、赤ワインご持参で遊びに来られました。最初は、クラシック系でどこまで音がまとまったかを聞いてもらっていましたが、お酒も入ってくると、歌謡曲や日本人のジャズになり、旧い録音の松尾和子などから聞き始めました。これらは、CDに復刻されているものです。それから、矢野顕子、最後は定番のテレサ・テンのルイードのライブで締めました。七時半頃からはじめたのですが、12時をだいぶ回って降り、午前一時に近い時間まで、それらのCDを聞いていました。

![]()

スコッチは昨日は、アイラモルトのLAGAVULINでした。ビートのきいた本場の味で、マッサンがいくら頑張っても昭和の初めの頃にこの味は受け入れられなかったでしょう。いまScotchは円安で相当の値上がりをしています。一昨年までの円高の時代に買ったものなので、とても安かったのですが、これからは、1.5倍ぐらいするでしょう。そのJPOPSの音を聴いていて、ひょっとしたらアナログレコードも音色で楽しめるかも知れないと、酔っ払って考えていました。

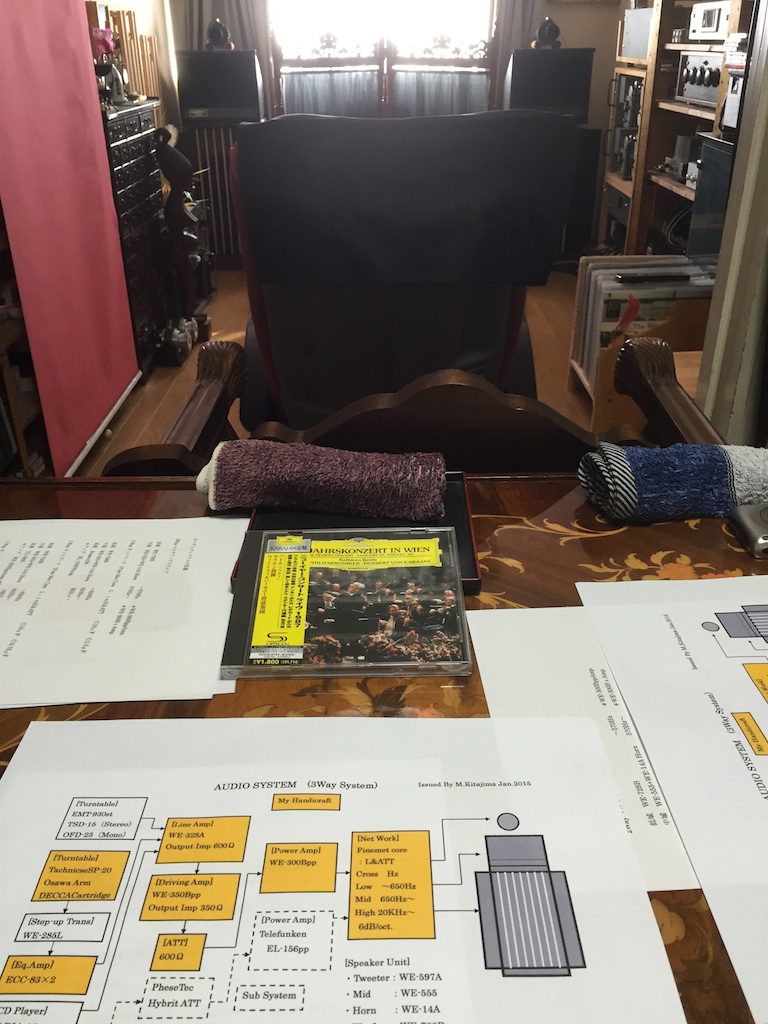

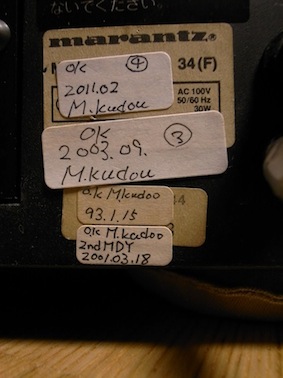

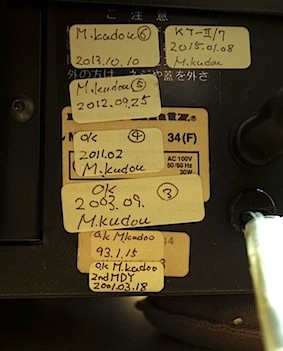

土曜日になって、年末オーバーホールに出していた前から愛用しているCD34改が戻ってきました。今まで、別々に比較したことはあったのですが、二台並べても試聴は初めてです。二台並べると、今回のZ型のバージョンで、どれほど性能が上がったのかが解ります。人間というのは、つくづく相対的な比較しかできないのものだと思いました。20年以上少しずつ改良を加えられた機械です。2011年の三月に改造したときの写真では、四回の改造が行われていました。

![]()

![]()

今回戻ってきたら、ヴァージョン7まで進んでいました。Z型以外では、一番新しい改造がなされたようです。

二台並べたのは初めてです。もちろんケーブルや、ACタップによっても音は変わりますから、厳密の意味での比較は結構難しいのです。Z型は一言で言うと低域の解像度が違い、音が自然ですね。14ビットだから、44.1KHzだからというような比較はまったく無意味です。市販の車と、同じ車だけど、徹底してチューンアップしているワークスのレーシングカーほど違います。1400ccのエンジンでも、馬力もトルクも立ち上がりもまったく違う車になるのと同じです。問題は、当方にそれをドライブする腕があるかと問われるのです。

![]()

この写真を見ていて気がつきました。CD34とNagraのIV-SJはほとんど一緒に時代ですね。片方は時代を変えていく機械、片方はアナログ技術の集大成です。用途がコンシュマー用とプロ用途の違いなので、当時の価格は、40倍も違っていましたが、今は、CD34改の方が、費用が掛かっているかもしれません。時代の変遷ですね。これらを使ってならしているユニコーンもどんどん化けていきます。

連日出掛けていたので、落ち着いて聴く暇はありませんでしたが、それでも、夜遅く帰ってきても、まだ神様はご滞在しているのを確認していました。11月〜12月には相当集中して音を合わせていたので、年末以降は、音がずれていないかだけの確認で済んでいました。皆さんのご感想も良かったので一安心ですが、自分としては、まだまだだと思っています。

いままで、コンシーケンスでは、デジタル系の入力を中心にやってきました。アナログは、38/2トラのマスターテープ級の音源だけです。これは、次元の違う音ですから、じつはどのスピーカーでならしても、びっくりするようなおとがして、ある意味、参考にはなりません。emmの光ケーブルを壊してしまったので、それが元に戻らないと本当の音は出にくいのではと思っています。ほんの少しのさですが、ワールドカップのジャンプ見たく、全部完璧でないと優勝できないのと同じです。

現在、GRFのある部屋では、アナログレコードはGRFで聴いています。今は、GRFの前にコンシークエンスが置かれていますから、旧い録音のレコードは、デコラで聴いています。ほとんどの場合はこれで充分です。コンシーケンスではアナログレコードの帯域を超える音を目指しているので、今まで掛けませんでした。UNICORNと"Consequence"は、CD系のデジタル入力専用で聞いています。

昨日の晩、近くのAさんが、赤ワインご持参で遊びに来られました。最初は、クラシック系でどこまで音がまとまったかを聞いてもらっていましたが、お酒も入ってくると、歌謡曲や日本人のジャズになり、旧い録音の松尾和子などから聞き始めました。これらは、CDに復刻されているものです。それから、矢野顕子、最後は定番のテレサ・テンのルイードのライブで締めました。七時半頃からはじめたのですが、12時をだいぶ回って降り、午前一時に近い時間まで、それらのCDを聞いていました。

スコッチは昨日は、アイラモルトのLAGAVULINでした。ビートのきいた本場の味で、マッサンがいくら頑張っても昭和の初めの頃にこの味は受け入れられなかったでしょう。いまScotchは円安で相当の値上がりをしています。一昨年までの円高の時代に買ったものなので、とても安かったのですが、これからは、1.5倍ぐらいするでしょう。そのJPOPSの音を聴いていて、ひょっとしたらアナログレコードも音色で楽しめるかも知れないと、酔っ払って考えていました。

土曜日になって、年末オーバーホールに出していた前から愛用しているCD34改が戻ってきました。今まで、別々に比較したことはあったのですが、二台並べても試聴は初めてです。二台並べると、今回のZ型のバージョンで、どれほど性能が上がったのかが解ります。人間というのは、つくづく相対的な比較しかできないのものだと思いました。20年以上少しずつ改良を加えられた機械です。2011年の三月に改造したときの写真では、四回の改造が行われていました。

今回戻ってきたら、ヴァージョン7まで進んでいました。Z型以外では、一番新しい改造がなされたようです。

二台並べたのは初めてです。もちろんケーブルや、ACタップによっても音は変わりますから、厳密の意味での比較は結構難しいのです。Z型は一言で言うと低域の解像度が違い、音が自然ですね。14ビットだから、44.1KHzだからというような比較はまったく無意味です。市販の車と、同じ車だけど、徹底してチューンアップしているワークスのレーシングカーほど違います。1400ccのエンジンでも、馬力もトルクも立ち上がりもまったく違う車になるのと同じです。問題は、当方にそれをドライブする腕があるかと問われるのです。

この写真を見ていて気がつきました。CD34とNagraのIV-SJはほとんど一緒に時代ですね。片方は時代を変えていく機械、片方はアナログ技術の集大成です。用途がコンシュマー用とプロ用途の違いなので、当時の価格は、40倍も違っていましたが、今は、CD34改の方が、費用が掛かっているかもしれません。時代の変遷ですね。これらを使ってならしているユニコーンもどんどん化けていきます。