日曜日、一日掛けて旧い録音の良い演奏を探していたら、夜になってどうしても4トラックのテープの音が聴きたくなりました。隣の部屋では、大々的にお店を拡げてテープのダビングとDSD化を行っていますが、和室の方ではしばらく聴いていません。ユニコーンの調子が上がってきたので、CD以外の入力も試したくなりました。この部屋へはアナログレコードは持ち込みません。アナログはやはり圧倒的にテープが優れているからです。唯一気になるのは、近くに寄ったときのテープヒスです。これも、SPの過度特性が良いとそれほど気にならなくなります。それより、テープ特有の柔らかな音と、クロストークの少ない安定性です。これも聴かれないと解りにくいのですが、テープをされている人には、釈迦に説法です。ただ、現在ではそのお釈迦様が少ない。

私のブログが相当世間に悪影響?を与えているようで、Nagraウィルスは相当ばらまかれたようです。しかし、流石に最近は現物が無くなってきて困っているようです。もっと困るのは、テープをされる方は、ダビングする方法がないと活躍の範囲が非常に制限されます。その為、二台目も購入される方がおり、品不足にますます輪を掛けているのです。物欲の地獄は深く暗いのです。私が言うのだから間違いない!?

![]()

Nagra IV-SJはいつ見ても綺麗です。高貴な猫を飼っているような気品さえ感じられます。こちらは、ほっといてもえさは掛かりません。ただ寝起きが少し悪いぐらいです。

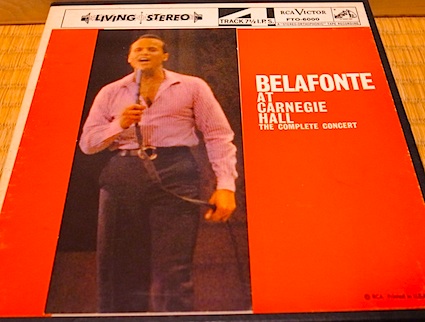

久しぶりにハリー・ベラフォンテのカーネギーホールコンサートを聴いてみました。RCA特有の高音の切れがあってユニコーンにピッタリの曲です。RCA録音は、カラヤンのウィーン・フィルのDECCA機材を使った録音でも現れます。イコライザーカーブとマイク・アレンジでしょうか、DNAのように現れるから面白いのです。ハリー・ベラフォンテのようなハスキーな声を聞くと、アナログって良いなと思うのです。1959年の旧い音ではなく、昨日録音したと言ってもいいぐらい優秀な録音ですが、何故か懐かしい郷愁を呼ぶのです。

![]()

続いて、グルダのベートーヴェンのピアノ協奏曲、第三番と第四番の組み合わせです。ホルスト・シュタインのウィーンフィルです。むかし、ウィーンでホルスト・シュタインのフィデリオのオペラを聴きました。レオノーレ三番の圧倒的なアッチェランドを良く憶えています。この演奏も、こうはんの盛り上がりは凄いですね。ピアノの音がとても美しい。レコードでは聴けない種類の音です。

テープという媒体は、元のマスターテープからダビングをしても、針やアームといった物理的な変換行程を経ていないので、固有の音の付きが少ないのです。録音から再生を考えると、レコードの場合、針から出力という、マイクとSPの間に物理的な変換がもう一段入ります。それと、構造上から来るイコライザーが音質に相当な影響を与えるのです。

厳密な意味では、ヘッドの角度、傾き、4トラックテープの場合のトラックの位置に寄る微妙な音の差もありますが、綿密な調整を行えばアジャストできるのです。50年・60年も前のテープが、昨日作られたようなきれいな姿で保存されているのは、歴史を目の前に見るような感動を感じます。CDの出現の前にカセットに相当数が変わったので、1955年から1975年ぐらいまでの20年間がオープンリールテープの時代でした。マランツ7なども、テープのヘッド入力の端子もあるぐらいです。

レコードやCDはオリジナルの外国盤を愛用していますが、テープだけは、丁寧な仕事ぶりから、国産テープもいい音を出しています。それも、ダイレクトにダビングできる強みですね。レコードの材質のように直接の音質の変化が少ないからです。

私のブログが相当世間に悪影響?を与えているようで、Nagraウィルスは相当ばらまかれたようです。しかし、流石に最近は現物が無くなってきて困っているようです。もっと困るのは、テープをされる方は、ダビングする方法がないと活躍の範囲が非常に制限されます。その為、二台目も購入される方がおり、品不足にますます輪を掛けているのです。物欲の地獄は深く暗いのです。私が言うのだから間違いない!?

Nagra IV-SJはいつ見ても綺麗です。高貴な猫を飼っているような気品さえ感じられます。こちらは、ほっといてもえさは掛かりません。ただ寝起きが少し悪いぐらいです。

久しぶりにハリー・ベラフォンテのカーネギーホールコンサートを聴いてみました。RCA特有の高音の切れがあってユニコーンにピッタリの曲です。RCA録音は、カラヤンのウィーン・フィルのDECCA機材を使った録音でも現れます。イコライザーカーブとマイク・アレンジでしょうか、DNAのように現れるから面白いのです。ハリー・ベラフォンテのようなハスキーな声を聞くと、アナログって良いなと思うのです。1959年の旧い音ではなく、昨日録音したと言ってもいいぐらい優秀な録音ですが、何故か懐かしい郷愁を呼ぶのです。

続いて、グルダのベートーヴェンのピアノ協奏曲、第三番と第四番の組み合わせです。ホルスト・シュタインのウィーンフィルです。むかし、ウィーンでホルスト・シュタインのフィデリオのオペラを聴きました。レオノーレ三番の圧倒的なアッチェランドを良く憶えています。この演奏も、こうはんの盛り上がりは凄いですね。ピアノの音がとても美しい。レコードでは聴けない種類の音です。

テープという媒体は、元のマスターテープからダビングをしても、針やアームといった物理的な変換行程を経ていないので、固有の音の付きが少ないのです。録音から再生を考えると、レコードの場合、針から出力という、マイクとSPの間に物理的な変換がもう一段入ります。それと、構造上から来るイコライザーが音質に相当な影響を与えるのです。

厳密な意味では、ヘッドの角度、傾き、4トラックテープの場合のトラックの位置に寄る微妙な音の差もありますが、綿密な調整を行えばアジャストできるのです。50年・60年も前のテープが、昨日作られたようなきれいな姿で保存されているのは、歴史を目の前に見るような感動を感じます。CDの出現の前にカセットに相当数が変わったので、1955年から1975年ぐらいまでの20年間がオープンリールテープの時代でした。マランツ7なども、テープのヘッド入力の端子もあるぐらいです。

レコードやCDはオリジナルの外国盤を愛用していますが、テープだけは、丁寧な仕事ぶりから、国産テープもいい音を出しています。それも、ダイレクトにダビングできる強みですね。レコードの材質のように直接の音質の変化が少ないからです。