実は、emmのプレーヤーが来る前は、SACDはほとんど聴いていませんでした。SACDはリッピングも出来ないし、CDの音に充分満足していたからです。家のCDの音は、巷間言われるような窮屈な音はしていないし、音場の再現も充分で、全く満足していたからです。一番円高だったときに買ったので、今からみると半額近かったのですが、それでも高価なemmはさすがに音が良く、CDもSACDも同じ様に5.6MHzのDSDにしてから、DAコンバーターに伝えられます。その所為もあって、CDの音もSACDとほぼ同等な音で再現しています。特に、今年、DAC側のファームウェアを更新してから、一層音が良くなりました。横浜のMさんの最近の音の良さのもとは、やはり送り出しの音の良さが反映しています。外部クロックに頼る必要の無いので、音の柔らかさや余裕は格別です。

emmだけではなく、以前から使っているMS-1やハードディスクにリッピングされて保存・再生されるHD-1の音は、従来からのCDの音とは一線を課していました。また、CD-34改は、電源部門の分離化、読み取りのサーボ部門の強化、アナログアンプのディスクリート化と、考えられることはすべて手を入れていますが、基本的な部品やDAコンバーターのチップやクロックはそのまま使っているのです。反対に石田さんが手がけられたSONYのXA55ES改、MS-1、HD-1は電源の独立とクロックの交換しかしていません。それで音が俄然良くなるのです。

![]()

これはXA55ES改の写真です。左側の専用のトランスが三つも並んでいます。高級機のシャーシーとか構成をそのまま使っていました。この機種は、高級機のハードをそのまま使い、在庫一掃セールみたいなお買い得品でした。右側に、専用のトランスと大型のクロックがあるのが見えますでしょうか?この部分が、改造部分です。左側のトランスは、アナログボードは外していましたから、一つは使っていません。トランスポートとして使用していました。メカ的にも重いしっかりした剛性の高い機種で、いまでも愛用者が多くいます。

昔の一体型のCDプレーヤーは、アナログ部門とデジタル部門の電源を共有していました。そして、クロックは、アナログに変換されるDAコンバーターのクロックをデジタル側にも流用していました。アナログ波形がそのまま、電源を通じてデジタル側の制御に影響を及ぼしていたのです。リアルタイムでなくすると、その影響からだいぶ逃れられます。SACDは読み取りと再生が少しずれていますし、セパレート型は、電源の共有から逃れられます。HDDのリッピングはその問題から逃れられて、安定した良い音になります。

![]()

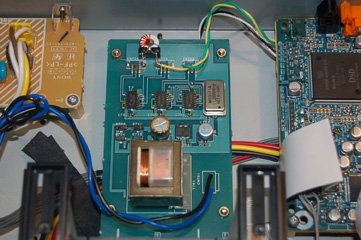

こちらは、MS-1の内部です。右側の下に外してあるのが、DAコンバータのボードです。中央が、電源が別になっている大型のクロックです。必要な周波数にピッタリ合わしています。逆にどんなに精度の良い高価な発信装置を付けても、演算で数値を割り出したり、外部に置かれていたのでは真価が発揮できません。

さて補修部品の心配が無い?発売されたばかりのSACD/CDプレイヤーのトランスポートへの改造が完了しました。モデルはソニーのSCD-XA1200ESです。大型のLSIで構成され超高密度に実装されたボードは10年前のXA55ESなどと違ってブロックの切り分けなどできません。そこでSACDのシステムはそのまま生かしてCD再生時のみシステムをマスタークロック再同期にしました。

CD再生時にはXA55ES改と同じに動作します。もちろん内部のDACは電気的に動作を停止しています。SACD再生時にはマスタークロックをグレードアップしたものとして動作します。肝心のCDの音質ですがかなりの線までいけていると思います。明日から那須のリスニングルームでゆっくりと聴く予定です。

![]()

<2007年の石田さんのブログより引用しました>

最近は、SACDも掛かる廉価版のCDプレーヤーも増えてきました。あえて音の差を付けている高級機以外は、余り音の差が無くなってきました。昔のCDを使われている方は、いちど最新のCDプレーヤーを使って見てください。10万以下で充分満足いける音がするはずです。それでも、音がすっきりしない場合は、一度ご自分の装置を抜本的に見直してみてください。私が、10年前に行ったように・・・。

emmだけではなく、以前から使っているMS-1やハードディスクにリッピングされて保存・再生されるHD-1の音は、従来からのCDの音とは一線を課していました。また、CD-34改は、電源部門の分離化、読み取りのサーボ部門の強化、アナログアンプのディスクリート化と、考えられることはすべて手を入れていますが、基本的な部品やDAコンバーターのチップやクロックはそのまま使っているのです。反対に石田さんが手がけられたSONYのXA55ES改、MS-1、HD-1は電源の独立とクロックの交換しかしていません。それで音が俄然良くなるのです。

これはXA55ES改の写真です。左側の専用のトランスが三つも並んでいます。高級機のシャーシーとか構成をそのまま使っていました。この機種は、高級機のハードをそのまま使い、在庫一掃セールみたいなお買い得品でした。右側に、専用のトランスと大型のクロックがあるのが見えますでしょうか?この部分が、改造部分です。左側のトランスは、アナログボードは外していましたから、一つは使っていません。トランスポートとして使用していました。メカ的にも重いしっかりした剛性の高い機種で、いまでも愛用者が多くいます。

昔の一体型のCDプレーヤーは、アナログ部門とデジタル部門の電源を共有していました。そして、クロックは、アナログに変換されるDAコンバーターのクロックをデジタル側にも流用していました。アナログ波形がそのまま、電源を通じてデジタル側の制御に影響を及ぼしていたのです。リアルタイムでなくすると、その影響からだいぶ逃れられます。SACDは読み取りと再生が少しずれていますし、セパレート型は、電源の共有から逃れられます。HDDのリッピングはその問題から逃れられて、安定した良い音になります。

こちらは、MS-1の内部です。右側の下に外してあるのが、DAコンバータのボードです。中央が、電源が別になっている大型のクロックです。必要な周波数にピッタリ合わしています。逆にどんなに精度の良い高価な発信装置を付けても、演算で数値を割り出したり、外部に置かれていたのでは真価が発揮できません。

さて補修部品の心配が無い?発売されたばかりのSACD/CDプレイヤーのトランスポートへの改造が完了しました。モデルはソニーのSCD-XA1200ESです。大型のLSIで構成され超高密度に実装されたボードは10年前のXA55ESなどと違ってブロックの切り分けなどできません。そこでSACDのシステムはそのまま生かしてCD再生時のみシステムをマスタークロック再同期にしました。

CD再生時にはXA55ES改と同じに動作します。もちろん内部のDACは電気的に動作を停止しています。SACD再生時にはマスタークロックをグレードアップしたものとして動作します。肝心のCDの音質ですがかなりの線までいけていると思います。明日から那須のリスニングルームでゆっくりと聴く予定です。

<2007年の石田さんのブログより引用しました>

最近は、SACDも掛かる廉価版のCDプレーヤーも増えてきました。あえて音の差を付けている高級機以外は、余り音の差が無くなってきました。昔のCDを使われている方は、いちど最新のCDプレーヤーを使って見てください。10万以下で充分満足いける音がするはずです。それでも、音がすっきりしない場合は、一度ご自分の装置を抜本的に見直してみてください。私が、10年前に行ったように・・・。