先週のNaruさん邸に引き続いて、今週は夜香さんのご案内で、横浜のMさんとオーディオの第一人者のエム5さん邸を訪れる事になりました。二週続けての強行軍は、海外出張の合間に今日しかないという夜香さんの日程に会わしているからです。年末から、このメンバーでアレキサンドライト邸、Naru邸を撃破(実は沈没させられました)してきた、最後の予定がエム5さん邸だったのです。考えてみれば、恐れおおいことです。横浜のMさんのお宅を訪れたエム5さんが、2チャンネルの音であそこまで出されたのではというのが事の切っ掛けでした。その横浜のMさんにマルチシステムの神髄をお聞かせするというのが、今回の趣旨だったのです。

白河を出るとき、車を見ると、昨日磐越高速を通っていたときに、凍結防止剤噴霧車のあとを走らされたので、真っ白な不凍液が車に噴霧されていました。塩分ですから車に悪いので、白河インターに入る前にガソリンスタンドに入り洗車を頼みました。その時、室内はどうされますかといわれたので、お願いしますと軽く頼んだのが、裏目に出て、洗車に10分、前の車の作業待ちで20分。室内清掃に20分でほとんど一時間かかりました。九時過ぎに来て、出られたのは10時になろうとしていました。家に一旦帰ってから出直すと、東京の正反対に位置しているエム5さんのお宅に着けません。迷ったあげく、車でこのまま向かうことにしました。

エム5さんのお宅は、以前に一度だけお邪魔させて頂くことがありました。その広い専用のお部屋を訪ねられたのが切っ掛けで「GRFのある部屋」を作る事が出来ました。部屋の寸法をほぼ踏襲させて頂きました。その時以来ですから、少なくとも18年は経っていると思います。懐かしいお部屋は、SPが変更されているだけで、前方の風景は同じようにすっきりとされています。

![]()

先に着いていたので、音は皆さんが来られてからと、雑談をしていると夜香さんがお見えになりました。ところが一人だけで、待ち合わせしているはずのMさんが来られません。どうしても外せないようが入り来られないとのこと。エム5さんの落胆は私も感じました。私も、三連ちゃんが無くなったわけですから、ガッカリしました。それではと言うことに気を取り直し、エムさんのショーが始まりました。

Mさんのところで衝撃を受けられたエム5さんは、従来使っていた絨毯を薄めの物に換えられてから音のバランスが変わり、まだ調整中とのこと。そこで、様々なソースを聴いて音を調整されているところで、山の様にCDが積まれていました。その中からお薦めのCDが次から次へと掛かる願ってもない状況です。

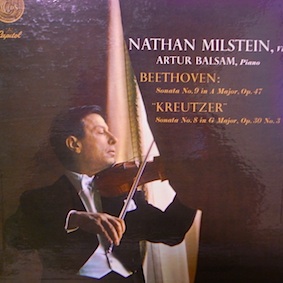

![]()

最初は、ポルトガルのファドノアルバムから。ファドというとどうしても年増の歌手を思い浮かべますが、このCRISTINA BRANCOは若手の美人歌手です。先週我々がNaruさんのところで、ブラジル音楽、とくにボサノヴァ系に痺れていたのをご存じなエム5さんの心憎い配慮からでしょう。伴奏も雰囲気も大変よく、もうすぐに注文していました(笑)。

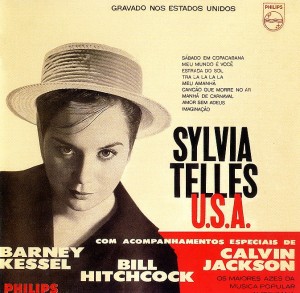

![]()

スウェーデンのヴォーカルグループのThe real Groupです。このアンサンブルには驚きました。凄いリズム感とアンサンブルです。ゴローさんのお薦めだそうです。そして、エム5さんはますます加速します。

![]()

マライヤ・キャリーの1998年のアルバムです。そこから連想したのでしょうか、これまた初期のToni Braxtonのアルバムも出ました。こちらも負けていません。でも、同じ歌手の今のジャケット見せて貰いましたが、見なかったことにしました(笑)。女性ヴォーカルより男性ヴォーカルの方が良いといいながらかかる曲は女性ばっかりです。その夜香さんの好きな分野・Jpopの曲も掛かりはじめました。

![]()

これは手嶌葵のアルバムです。宮崎アニメの主題歌を歌っているのですね。聴いたことがあります。次にギターの伴奏だけのアルバムを聴きました。FAKiEとかいてフェンキーと呼ぶそうです。いまはk&naoという名前に変わったそうです。ギターソロが上手いですね。良い音で録れています。歌もいろいろな分野を歌っていて面白いですね。

昨年の夏の暑い日、夜香さんのお宅へお伺いした時最初に掛かったのは今井美樹の「宝物」でした。あれで引き込まれましたね。その時、夜香さんが今ひとつ考えていた曲が、このアルバム「I Love a Piano」から小曽根真さんとのコラボで「年下の水夫」だったそうです。これは良い曲ですね。ピアノが上手い!

![]()

ここまで、息をつかせぬ怒濤の演奏です。エム5さん選りすぐりの名盤ばかりですから、聴かされている方は悦楽の時を迎えているだけです。夜香さんがわざわざ上野で寄って来られたうさぎ屋のどら焼きも美味しいし、言うことありません。そうそうエム5さんはお酒を飲まれないので、安心して今日は車で来ました。これが夜香さんのお宅や、先週のNaruさん、はたまた、アレキサンドライトさんのお宅でしたら、シャンパンに続いて白ワインも空いている頃でしょう(笑)。それにつけても、よりによって、この素晴らしい選曲とサウンドを聴かない横浜のMさんは、気の毒と言うべきか、どんな用だったとしても、準備されていたエム5さんに、とんでもない事だと、思っていました。もっとも口を出たのは、これを聴けないなんて勿体ないなあと少し優しげないい方ではありましたが。

どら焼きと薄皮饅頭のパーティーはまだまだ 続きます・・・次々と繰り出してくる直球に夜香さんもご機嫌です。音もどんどんよくなってい来ます。どこが調整中なのでしょうか(笑)?

肝心の音の話をしていないではないかと思われますが、音楽がしっかりとなっているときは、当然音もしっかりとなっているのです。音の話をしなくてもすむ状態が、一番良い音がしているときであるのは、当然ですね。良い演奏会に行って、今日の音はよかったとか、音質の話はしません。するのは演奏の印象です。音楽を聴いて、どのくらい感激したか、どれほど驚いたかが大事なのです。

現在の段階でも十枚以上のCDが掛かっています。すべて良い演奏で、当然の事だけど素晴らしい音でなっています。エム5さんの装置で聴くと、録音の様子や、編集の様子も、エコーの付け方も合成の仕方も解ってしまうある意味恐ろしい装置です。ゴローさんが、ブルーレイのアルバムや番組を編集されていたとき、最終チェックに持ち込み、エム5さんからクレームが付かなければ完成だと一緒に聴かれていたそうです。でも、空気の変化や、位相の変化が風向きや気圧が変わるように違いが分かると言うと、ゴローさんはやはり、解っちゃうかとため息をつかれ、でも内心違いが分かるのは、エム5さんのところだけだろうと、安心もしていたそうです。いい話です。

ゴローさんのことを語るエム5さんは、とても嬉しそうで、細部まで憶えていて、詳しく語ってくれました。その人はもういないのだという事が、いまだに信じたくない様に話をしてくれました。私は、ゴローさんチームの録音スタッフはどのくらいあるのですかと聞くと、3チーム育っていると嬉しそうに答えられました。各々が、ゴローさんの薫陶をうけて育ち独り立ちして、良い音楽を作っているそうです。

NHKホールとサントリーホールの音の差もお聞きしました。2チャンネルのステレオでもその差は解りますが、マルチチャンネルだと、会場の空気感まで再現すると、ゴローさんがおつくりになったブルーレイのソフトを聴かせていただきました。テレビ番組の収録も5チャンネルでされていて、ホールの差や演奏家の差が、大変良くわかるのには驚きました。センターチャンネルの実在感が、バーチャルではなく、実際に聞こえると音のリアリティが格段に向上します。問題はその調整方法や使用する機器が限られていることです。エム5さんのところで聞くと、会場に漂うアンビエンスだとか、地を這う低音の豊かな響きが再現され、会場の一隅で聞いているようでとても素敵です。

演奏中にトイレに立って、部屋に戻ってきたとき、ドアを開けた瞬間に、コンサートホールの重いドアーを開けて会場に入るあのときめきを感じることが出来ました。特に後方のSPの後ろ側で聞く会場の実在感は本当に素晴らしいです。この様な音でなっているマルチサウンドを聞くのは、エム5さんだけです。ゴローさんがこの音を求めて通われた理由だと思いました。

DATに残されたマルチチャネルの音は、38/2トラのマスターテープの音の明らかに延長上にあり、テープを媒体にした最高峰の音が収録されているのです。紐派の私も大変嬉しい経験になりました。この音は、次回、ぜひMさんにも、また、私の紐派の友人にも聞かせてあげてください。

![]()

さて、女性ボーカルの演奏はまだ続きます。今度はタンゴです。 silvana deluigiという歌手でした。これは、本当に素晴らしい。男の歌だったタンゴの歴史を女性に置き換えて歌った歌手だそうです。こういうCDに遇えるだけでも、今日通ってきた甲斐があります。

その次は、ラテン・パーカッションを中心に音楽をプロデュースしているKip Hanrahanのアルバムから「all roads are made of the flesh」を聞きました。これはディープな世界です。

![]()

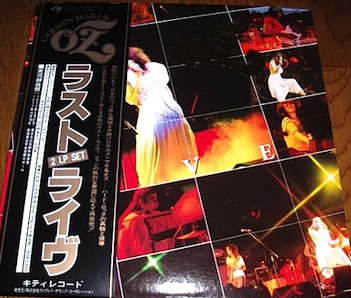

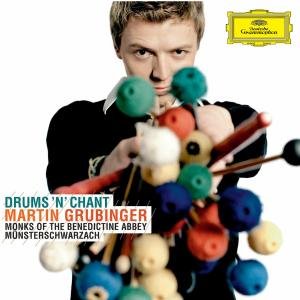

パーカションと言えば、といわれて出てきた次なアルバムには度肝を抜かれました。

Martin Grubingerという打楽器奏者のアルバムです。エム5さんがゴローさんとベルリンに行ったとき聞かれたスタジオで作られたアルバムです。これはすさまじい音がしました。いままで掛かっていた音は、やはり、普通のアルバムだったのです。これは、どうしてエム5さんが38センチのウーハーを使用している901を使用しているかが如実に解るアルバムです。CD時代の音は、今の時代のオーディオ再生は?という常に根源的な命題に明確な答えを出しているのです。最先端のオーディオ再生でしょう。

![]()

ゴローさんは、現在の作り手として、アナログレコードには目も向けなかった。昔のコンテンツはテープだと公言されていました。ご縁があってそのテープを引き継ぎ、次の世代に橋渡しをする役割を仰せつかまりました。その意味では、エム5さんも同じ責任をゴローさんから受け継いでいるのです。その使命感が、この最先端の音を支えているのだと思いました。

![]()

そして、SACDのとの凄さを聞かされたのは、私も好きなエッシェンバッハがフィラデルフィア・フィルを振って製作された、ONDINEシリーズの作品です。サン-サーンスの交響曲第三番オルガン付きの大好きな二楽章が掛かりました。夢にでて来るような美しい曲です。そして地を這うようなオルガンがオーケストラの向こう側に起立していくさまは、さすがのエム5さんサウンドの奥深さがなせる技です。脱帽しました。

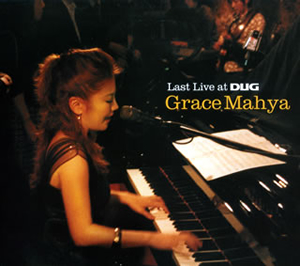

そして、前半最後に掛かったのが、先週Naruさんのところでも聴いた、Grace MahyaのDUGでのライブ録音でした。今回は、SACDのマルチチャンネルです。センタースピーカーからヴォーカルの声が聞こえます。バーチャルではないので、音像は動きません。この演奏と音像には痺れましたね。

![]()

次々と掛けられていくご推薦盤を聴きながら、曲の素晴らしさは勿論の事ですが、一枚一枚のアルバムの音楽の作り方や演奏者の背景、つくられた季節さえ感じられるのには驚きました。でも、一番驚いたのは、過去の記録を再生するだけではなく、現在進行形の音楽を目の当たりに聴けたことです。音の質だけで言えば、1990年代のデジタル録音が確立して、広大なダイナミックレンジを収容できる入れ物が出来てから、あとはコンテンツの勝負だと思ってもいました。CDの16ビット/44.1KHzの音でさえまともに再生できない状況では、マルチチャンネルは、テレビに付属した家庭用の装置だと思っていたのです。数年前にゴローさんのお宅で聴かせていただいた5チャンネルの音も、素晴らしいけど、部屋の狭さを克服するのには面白いけど、いろいろと可能性を追求するオーディオマニアには、制約を作る物だと思っていました。

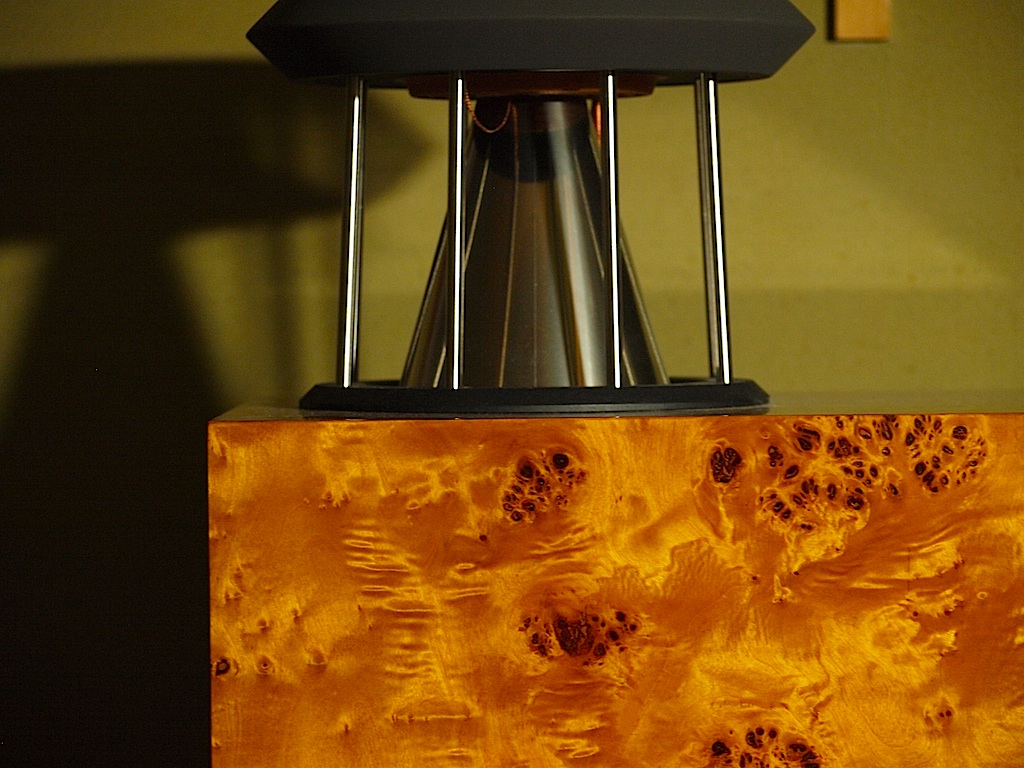

バンドルネームのエムはマルチチャンネルのMで、数字の5は、5チャンネルを現しているそうですが、何時もマルチでならしているわけではないのです。前半に掛けられたCDはすべて普通のCDで、前方左右の2チャンネルだけがなっていたのです。視覚効果は大変強い物で、センターにSPがあるとそこからなっているような気がしてきます。近づいていっても直前1メーターではまだ鳴っています。鳴っているように聞こえます。50センチまで近づいて、ようやくなにも鳴っていないのだと気がつくのです。それほど、左右のSPの位置出しも合っているし、後ろに置かれたパワーアンプの位置調整も当然のように行われています。

エム5さんの基本コンセプトは、左右上下が平行で、たとえ定在波が出ても、吸音をするとエネルギー感が失われるので、壁の反射を使いつつ、そのエネルギーをコントロールするという物です。これは経験がなければ出来ません。その為にSPの間や左右の壁には部分的に吸音素材が張ってあります。右のSPの後ろに見えるピアノの椅子も偶然あそこに置いているわけではありません。今回の音の再調整も、SP前方に見えるカーペットを厚手の物から薄手の密度が高い物に換えたからだそうです。それで音全体のバランスが狂い、普段は聴かない女性ボーカルを聞きながら再調整されている最中でした。

エム5さんは、恐らくステージのなるべく前方で、オーケストラの出すエネルギーを受け止めたいと思われているのでしょう。演奏のディテールを聞き分けたいと、しかし、それでいて演奏会場の大空間に昇華して拡がっていくホールトーンも再現したい。この様に思われているのではと音を聴きながら思いました。サントリーホールのFMやテレビからの音源を聴かせて貰うと、正しい5チャンネルはこれだけの情報を伝えているのだとはっきり解りました。皮肉なことに、5チャンネルを再現するにはやはりそれだけの空間を必要とするのです。

スペースと床の強度、天井の高さ、何よりも機器の選定、使いこなし、自らの部屋の中での位置の設定と調整、それらを積み重ね、試行錯誤し、苦しみ、もがき、自分だけで探していく、孤独な、でも楽しい作業が必要なんだと、当たり前の事を再確認させたいただきました。エム5さんの膨大な経験と自らに課した高い目標、時代の最先端を行く冒険者の自負と苦しみ、それらが音となって伝わり、感動しました。

お聞きしたことも沢山あります。一番大事な入力の質をどうして高めるか?マルチの時のプリアンプの役割、ケーブルの選定と使いこなし、音が本来の持っているエネルギーを失わない方法、部屋の中でのSP位置の調整とその周りの調整方法、聴きやすい音ではなく、より高みを目指す思いなど沢山のことをお聞きしました。それらに自分の経験則と同じ方向の答えが帰って来たときの喜びも感じることが出来ました。そう、そうなんだよ〜という共感です。何十年も掛けてきた人達しか解らない喜びですが・・・。その様な会話が出来たことも、今回の訪問の大きな喜びでした。

![]()

暗くなってきました。頃合いを見計らって、スクリーンが降りてきます。140インチの大型です。やはりこのくらいの大きさになると、迫力があります。プロジェクターは最新の4Kでは無いけれど、私には充分すぎる画質でした。スクリーンに寄ってドットを見てみましたが、1メートル以内までこないと全く解りませんでした。光量もコントラストもこれぐらいで充分です。今なら中古で、10万円台前半で買えるそうです。ぐらっと来ました。

部屋一杯に拡がる大画面があり、マルチで掛かった「レ・ミゼラブル」の記念コンサートは凄い迫力でした。実際の生のオーケストラの音とは違うけれど、マイクとSPで作られた音だけど、素晴らしい迫力で迫ってきます。特に低音の迫力有る音には痺れます。38センチウーハーの面目躍如です。私の部屋には、大型ウーハーだけでも6本もいるのです。一瞬の内に頭の中は妄想で一杯になりました。遊んでいる資源の有効活用などと言う、お役所のような台詞も浮かぶ始末です。しかし、実現させるには大変な時間と調整が必要ですね。

高速を移動すると、しばらくの間は耳が落ち着かないようです。エム5さんも、東北から直行してきた私の耳を気遣ってしばらくは、雑談で部屋の音に慣らしてくださりました。しかし、私達にとって、エム5さんのお宅から戻って自分の音を聴いたときの方が、耳がおかしかったです。一緒に行かれた夜香さんも、同じ様な感慨を持たれて、ご自分の装置の総点検をされているそうです。私も、インターコネクトとSPケーブルも交換しました。エム5邸の影響は、高速道路の比ではなかったのです(笑)。

夜香さん、お忙しいスケジュールを調整していただき、本当にありがとうございました。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()