そうだ、どうせならと急に思い立ったのは、新宿の区役所通りを通っていて、明治通りの信号に引っかかったときでした。おもいたったが吉日。道ばたに車を止めて、電話をしてみました。UNICORNさんが家事見習いをはじめていると書かれていたのを思いだしたからです。連絡すると、やはり在宅とのこと。それではと、大久保通りの神楽坂の一つ前の牛込北町の交差点を左に折れて、神楽坂の坂を下り、UNICORNさんのデザイナーズマンションに向かいました。

近くのパーキングに車を入れて向かうと、一階の店舗が新しいお店の工事中で、大工さんが入っていました。11歳になる愛犬に迎えられて、いつもの部屋に入ると、少しだけ様子が違いました。SPの間隔と、高さが気持ち変わったようです。西日が当たるこの時間は、カーテンが閉められています。家と同じ6畳強の部屋ですが、20センチぐらい家の和室よりSPとの距離が近いようです。石の台に乗っている分だけ、高さも5センチぐらい高くなっています。

![]()

UNICORNさんのお宅を訪ねるときは、何時も夏の暑い日だったように思います。前回も去年の六月中旬でした。そのときはレコード針の清掃で盛り上がりました。何時も針の清掃をされているそうです。加えて、SPU-GTEの調整や、メインアンプのKT-88の球をオリジナルにされるために、気合いを入れて探されたそうです。シングルですから、一球ずつで済んでいるから楽ですね。

![]()

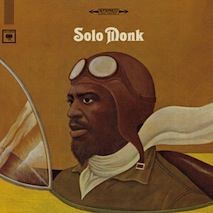

一時は、クラシックに傾倒されていましたが、オーディオでは最近は、やはりジャズに回帰されて、オリジナル盤の膨大なストックを聴いておられるそうです。そのなかから早速、聴かせていただきました。ブラタモリの中で掛かるセロニアス・モンクのダイナです。確かに良く聴く演奏ですね。

![]()

次はJake Hannaのドラムスで、Kansas City Expressも、UNICORNさんのお宅ではよくかかるアルバムです。シンバルの音が軽快で、チタンのドライバーから音がビンビン出て来ます。ピアノは、キャビネットの上部から、ベースは、ホーンロードから聞こえ、あたかもJBLの3ウェイが鳴っているように、分離良く聞こえます。同じアルバムからヴォーカルも聴きました。歯切れの良いシンバルとドラムで、ユニコーンでジャズをならしたときのの面目躍如たるモノがあります。

![]()

クラシック中心の家の音とは、まさに対極に有る音ですが、とても楽しめます。レコードの調子も悪くないようです。前回とは違ってとても楽しめる音になりました。さいごに、クラシックをと、クレンペラーのブランデンブルグ協奏曲を掛けていただきました。日本盤の初版だそうですが、こちらは、やはりオリジナル盤とはまったく違う音でした。クラシックもオリジナル盤を揃えなければならないのが大変です。クラシックのときは、アクリルのボードを外されると良いのではと思いました。

丁寧にメンテナンスされているレコードの音は、ユニコーンから極めて実在感の有る音を出していて、魅力的です。Jazzの音は迫力と臨場感あふれ素晴らしい音像を展開します。家の音作りとまったく違うので、その差がとても楽しいですね。短い時間でしたが、寄って良かったです。

近くのパーキングに車を入れて向かうと、一階の店舗が新しいお店の工事中で、大工さんが入っていました。11歳になる愛犬に迎えられて、いつもの部屋に入ると、少しだけ様子が違いました。SPの間隔と、高さが気持ち変わったようです。西日が当たるこの時間は、カーテンが閉められています。家と同じ6畳強の部屋ですが、20センチぐらい家の和室よりSPとの距離が近いようです。石の台に乗っている分だけ、高さも5センチぐらい高くなっています。

UNICORNさんのお宅を訪ねるときは、何時も夏の暑い日だったように思います。前回も去年の六月中旬でした。そのときはレコード針の清掃で盛り上がりました。何時も針の清掃をされているそうです。加えて、SPU-GTEの調整や、メインアンプのKT-88の球をオリジナルにされるために、気合いを入れて探されたそうです。シングルですから、一球ずつで済んでいるから楽ですね。

一時は、クラシックに傾倒されていましたが、オーディオでは最近は、やはりジャズに回帰されて、オリジナル盤の膨大なストックを聴いておられるそうです。そのなかから早速、聴かせていただきました。ブラタモリの中で掛かるセロニアス・モンクのダイナです。確かに良く聴く演奏ですね。

次はJake Hannaのドラムスで、Kansas City Expressも、UNICORNさんのお宅ではよくかかるアルバムです。シンバルの音が軽快で、チタンのドライバーから音がビンビン出て来ます。ピアノは、キャビネットの上部から、ベースは、ホーンロードから聞こえ、あたかもJBLの3ウェイが鳴っているように、分離良く聞こえます。同じアルバムからヴォーカルも聴きました。歯切れの良いシンバルとドラムで、ユニコーンでジャズをならしたときのの面目躍如たるモノがあります。

クラシック中心の家の音とは、まさに対極に有る音ですが、とても楽しめます。レコードの調子も悪くないようです。前回とは違ってとても楽しめる音になりました。さいごに、クラシックをと、クレンペラーのブランデンブルグ協奏曲を掛けていただきました。日本盤の初版だそうですが、こちらは、やはりオリジナル盤とはまったく違う音でした。クラシックもオリジナル盤を揃えなければならないのが大変です。クラシックのときは、アクリルのボードを外されると良いのではと思いました。

丁寧にメンテナンスされているレコードの音は、ユニコーンから極めて実在感の有る音を出していて、魅力的です。Jazzの音は迫力と臨場感あふれ素晴らしい音像を展開します。家の音作りとまったく違うので、その差がとても楽しいですね。短い時間でしたが、寄って良かったです。