急な出張で、6日のヤルヴィのマーラー第三番と9日の水戸でのイザベル・ファウストを逃しました。実は、もう一枚、6日にダブって買ってあったjazzpianoもあったのです!これは、無理なのでどなたかにお譲りするつもりでした。その6日のサントリーホールでの演奏は、定評のあった最初の2番よりよかったと、ベイさんが書かれていました。代わりに行った家人からも、すばらしかったと珍しくメールが送られてきました。席もいい席で打楽器も金管楽器も良く聞こえたと!悔しいですね。先日のマーラー第八番はNHKホールでしたので、音響的にやはり不満が残りました。サントリーホールでは、音が飽和気味なので、第一楽章の音がカオスになるところなど、すばらしいだろうと想像しています。この演奏会は、8Kでの収録とありますが、NHKは5.1チャンネルで、通常の2チャンネルステレオだと、すこし物足りなくなりますね。

![f0108399_16312479.jpg]()

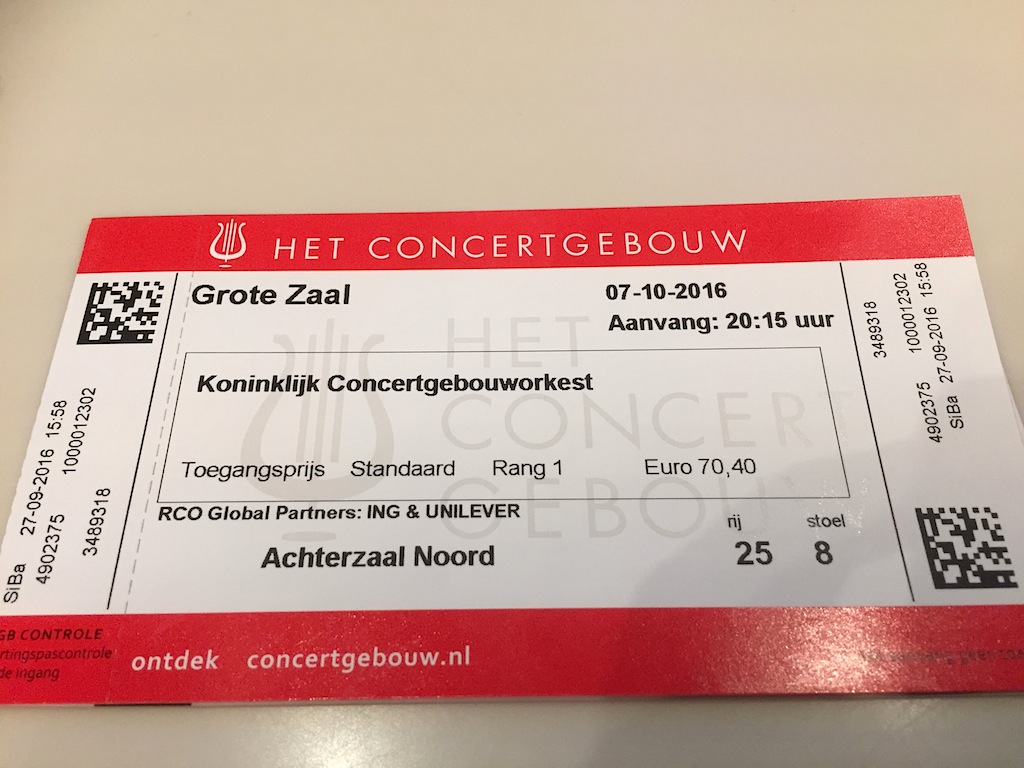

9日のイザベルファウストは、無理すれば行けるのですが、時差ぼけで寝てしまう恐れがありエビネンコさんにお譲りしました。その代わりといっては何ですが、オランダ滞在中に行けそうな演奏会を探したら、さすがに10月のシーズン中で、RCOの演奏会が取れました。先週だったら、最後になったヤンソンスのマーラー第7番があったのですが、こればっかりは仕方ありません。今週は、日本でも活躍しているフランスの気鋭の指揮者ステファヌ・ドゥネーヴの棒で、お得意のプーランク、ルーセル、ラベルを振ります。先日来、ラベルのラヴァルスの聞き比べをしていたので、本場のコンセルトヘボウではどのようになるか楽しみでした。

![f0108399_1550335.jpg]()

オランダに来てから,今日が四泊目です。仕事中は、高速道路沿いのモーテルのようなホテルでした。今回も3日間で1000キロ走りました。最後の今日は、アムステルダムコンセルトヘボウに近い市内のホテルにしました。高速からも近く、演奏会場にも歩いて行ける範囲で、車が停められるところが少ないのです。少し高いのですが、何回か泊まっているオークラにしました。安ホテルばかり泊まっているのと違い、古くてエレベーターなどはガタガタで、経営も日本ではなくなったけど、やはりどこか日本的です。

![f0108399_163888.jpg]()

窓からは、遠くに博物館の塔が見えます。1.5キロぐらいですから、ゆっくり歩いても三十分は掛かりません。道も解りやすく、夜遅くなっても安全です。冬は寒いのですが、音楽で昂揚したからだには、その冷たさが心地よく感じます。今日も、帰りは10度を切るでしょう。

![f0108399_1671980.jpg]()

![f0108399_15381659.jpg]()

コンセルトヘボウは約一年振りです。去年は、川崎で聞いてから、その後も聞けました。夏のルツェルンの二回を含めると、4回聞いた事になります。ルツェルンやミューザ音もよかったのですが、やはり本拠地のコンセルトヘボウ(コンサートホール)で聴く音は特別です。ただ、前の方や一回の中央付近では、レコードで慣れ親しんだあの美音はしません。指揮者後方の空間で聞ける音なのでしょう。二階席行くと近い雰囲気に鳴りますが、こちらの席はいつもいっぱいです。今回は、去年の経験からあえて後ろの方をとってみました。通路沿いですから、オーケストラが良く見渡せます。

![f0108399_16211063.jpg]()

会場の中では、シャンペン以外の飲み物は入場料に含んでおり、頼めば何でも飲めます。白ワインと炭酸水を飲んで、気持ちと体をすっきりさせました。演奏は日本より遅く八時過ぎに始まりますので、仕事を終えてから駆けつけられるのです。しかし、仕事が終わった安堵感と、演奏会前に少しおなかに入れる夕食のワインで、眠たくなるので要注意です。今回も二曲目のプーランクの二つのピアノの為の協奏曲で眠たくなりました。ユッセン兄弟の演奏も曲芸師みたいで、私の好みではなかったからです。イケメンの若い兄弟ですから、人気はすごく、終わった時の歓声は、全員総立ちでロックコンサート並みでした。しかしです・・・第一部は、眠たさと戦っているうちに終わりました。

![f0108399_18572928.jpg]()

休憩では、タダで振る舞われるワインではなく、€9.5払って、モエ・シャンドンを奮発しました。気付け?薬です。相当辛口ですが、おかげで目を覚めてきました。

今日の私的な目玉は、最後のラ・ヴァンスですが、その前のルーセルの交響曲第三番は、指揮者のステファヌ・ドゥネーヴの十八番です。フィラデルフィアでも、N饗とも去年この曲で共演しているようです。サイトウキネンでもラベルを演奏しているのですが、私は聞いた事はありませんでした。フランス人だからルーセル、ラベルというのではなく、自らが好きだからというところまで行かないと本当のところは伝わりません。第二部が始まると、例の高いドアから勢いよく下りてきて、毅然とした姿で、ルーセルが始まりました。ほうー!切れ味のいい、また解りやすい演奏です。こういう感じの音はあまりコンセルトヘボウから聞いたことがありません。木管も弦楽器も縦の線がピッタリと合い気持ち良く進行していきます。ショスタコヴィッチにも似た行進曲風でもあります。

第二楽章の弦が美しいですね。こういう柔らかく、ピッタリとあったボーイングはコンセルトヘボウでしか聴けません。会場に音が溶け込んでいきます。家に帰ったら、もうすこしSPの間隔を詰めようかななどと考えていました(苦笑)。この曲は書く楽章が短くどんどん進行していきます。終楽章のヴァイオリンが綺麗ですね。コンサートマスターは、日本でもお馴染みのヴェスコ・エシュケナージです。今一人の、リヴィウ・プルナールとは違って、音は甘くありませんが綺麗な音を聞かせます。N響でも、コンサートマスターが変わるとこんなに違うのかと思うほどです。聴き所満載といった曲ですが、終盤は盛り上がり、オーケストラ全員が立ち上がるような音がして終わります。気に入りました。十八番にしているだけはあります。第一部の指揮者と同じとは思えないほどです。

続いてのラベルのラ・ヴァルスは、低音楽器の弱音から始まります。リズムが命です。少し一本調子のようにも聞こえました。ルーセルとは正反対の曲ですね。何時も愛聴している、ヤンソンス・コンセルトヘボウのSACDの方が、細かい音が出て来ます。今日の実際の演奏より、家で聞く方が詳細まで分かると自惚れることが出来ました。やはりこの曲は二階席の前の方で聴かないとベストポジションの録音に負けるようです。ハイレゾの発信があったら聞きたいですね。

しかし、後半の二曲がよくて私としては、大変満足です。仕事が一週間早く来れれば、ヤンソンスのマーラーの第七番、一番好きかも知れません,を聞けたのに残念に思いもしました。満員の会場から出ると外はもうコートが必要なくらいの寒さでした。もう、10時半ですが、これからレストランは満員になります。美味しそうなレストランを横目で見てホテルまで一生懸命歩いて帰って来ました。

![f0108399_21453310.jpg]()

演奏者

Koninklijk Concertgebouworkest

Stéphane Denève - dirigent

Arthur Jussen - piano

Lucas Jussen - piano

曲目

Smit - Silhouetten

Poulenc - Concert voor twee piano's in d, op. 61

Roussel - Derde symfonie in g, op. 42

Ravel - La valse, poème chorégraphique

9日のイザベルファウストは、無理すれば行けるのですが、時差ぼけで寝てしまう恐れがありエビネンコさんにお譲りしました。その代わりといっては何ですが、オランダ滞在中に行けそうな演奏会を探したら、さすがに10月のシーズン中で、RCOの演奏会が取れました。先週だったら、最後になったヤンソンスのマーラー第7番があったのですが、こればっかりは仕方ありません。今週は、日本でも活躍しているフランスの気鋭の指揮者ステファヌ・ドゥネーヴの棒で、お得意のプーランク、ルーセル、ラベルを振ります。先日来、ラベルのラヴァルスの聞き比べをしていたので、本場のコンセルトヘボウではどのようになるか楽しみでした。

オランダに来てから,今日が四泊目です。仕事中は、高速道路沿いのモーテルのようなホテルでした。今回も3日間で1000キロ走りました。最後の今日は、アムステルダムコンセルトヘボウに近い市内のホテルにしました。高速からも近く、演奏会場にも歩いて行ける範囲で、車が停められるところが少ないのです。少し高いのですが、何回か泊まっているオークラにしました。安ホテルばかり泊まっているのと違い、古くてエレベーターなどはガタガタで、経営も日本ではなくなったけど、やはりどこか日本的です。

窓からは、遠くに博物館の塔が見えます。1.5キロぐらいですから、ゆっくり歩いても三十分は掛かりません。道も解りやすく、夜遅くなっても安全です。冬は寒いのですが、音楽で昂揚したからだには、その冷たさが心地よく感じます。今日も、帰りは10度を切るでしょう。

コンセルトヘボウは約一年振りです。去年は、川崎で聞いてから、その後も聞けました。夏のルツェルンの二回を含めると、4回聞いた事になります。ルツェルンやミューザ音もよかったのですが、やはり本拠地のコンセルトヘボウ(コンサートホール)で聴く音は特別です。ただ、前の方や一回の中央付近では、レコードで慣れ親しんだあの美音はしません。指揮者後方の空間で聞ける音なのでしょう。二階席行くと近い雰囲気に鳴りますが、こちらの席はいつもいっぱいです。今回は、去年の経験からあえて後ろの方をとってみました。通路沿いですから、オーケストラが良く見渡せます。

会場の中では、シャンペン以外の飲み物は入場料に含んでおり、頼めば何でも飲めます。白ワインと炭酸水を飲んで、気持ちと体をすっきりさせました。演奏は日本より遅く八時過ぎに始まりますので、仕事を終えてから駆けつけられるのです。しかし、仕事が終わった安堵感と、演奏会前に少しおなかに入れる夕食のワインで、眠たくなるので要注意です。今回も二曲目のプーランクの二つのピアノの為の協奏曲で眠たくなりました。ユッセン兄弟の演奏も曲芸師みたいで、私の好みではなかったからです。イケメンの若い兄弟ですから、人気はすごく、終わった時の歓声は、全員総立ちでロックコンサート並みでした。しかしです・・・第一部は、眠たさと戦っているうちに終わりました。

休憩では、タダで振る舞われるワインではなく、€9.5払って、モエ・シャンドンを奮発しました。気付け?薬です。相当辛口ですが、おかげで目を覚めてきました。

今日の私的な目玉は、最後のラ・ヴァンスですが、その前のルーセルの交響曲第三番は、指揮者のステファヌ・ドゥネーヴの十八番です。フィラデルフィアでも、N饗とも去年この曲で共演しているようです。サイトウキネンでもラベルを演奏しているのですが、私は聞いた事はありませんでした。フランス人だからルーセル、ラベルというのではなく、自らが好きだからというところまで行かないと本当のところは伝わりません。第二部が始まると、例の高いドアから勢いよく下りてきて、毅然とした姿で、ルーセルが始まりました。ほうー!切れ味のいい、また解りやすい演奏です。こういう感じの音はあまりコンセルトヘボウから聞いたことがありません。木管も弦楽器も縦の線がピッタリと合い気持ち良く進行していきます。ショスタコヴィッチにも似た行進曲風でもあります。

第二楽章の弦が美しいですね。こういう柔らかく、ピッタリとあったボーイングはコンセルトヘボウでしか聴けません。会場に音が溶け込んでいきます。家に帰ったら、もうすこしSPの間隔を詰めようかななどと考えていました(苦笑)。この曲は書く楽章が短くどんどん進行していきます。終楽章のヴァイオリンが綺麗ですね。コンサートマスターは、日本でもお馴染みのヴェスコ・エシュケナージです。今一人の、リヴィウ・プルナールとは違って、音は甘くありませんが綺麗な音を聞かせます。N響でも、コンサートマスターが変わるとこんなに違うのかと思うほどです。聴き所満載といった曲ですが、終盤は盛り上がり、オーケストラ全員が立ち上がるような音がして終わります。気に入りました。十八番にしているだけはあります。第一部の指揮者と同じとは思えないほどです。

続いてのラベルのラ・ヴァルスは、低音楽器の弱音から始まります。リズムが命です。少し一本調子のようにも聞こえました。ルーセルとは正反対の曲ですね。何時も愛聴している、ヤンソンス・コンセルトヘボウのSACDの方が、細かい音が出て来ます。今日の実際の演奏より、家で聞く方が詳細まで分かると自惚れることが出来ました。やはりこの曲は二階席の前の方で聴かないとベストポジションの録音に負けるようです。ハイレゾの発信があったら聞きたいですね。

しかし、後半の二曲がよくて私としては、大変満足です。仕事が一週間早く来れれば、ヤンソンスのマーラーの第七番、一番好きかも知れません,を聞けたのに残念に思いもしました。満員の会場から出ると外はもうコートが必要なくらいの寒さでした。もう、10時半ですが、これからレストランは満員になります。美味しそうなレストランを横目で見てホテルまで一生懸命歩いて帰って来ました。

演奏者

Koninklijk Concertgebouworkest

Stéphane Denève - dirigent

Arthur Jussen - piano

Lucas Jussen - piano

曲目

Smit - Silhouetten

Poulenc - Concert voor twee piano's in d, op. 61

Roussel - Derde symfonie in g, op. 42

Ravel - La valse, poème chorégraphique