先週の日曜日の夕方にひさしぶりにBellwoodさんに来ていただきました。前回、Bellwoodさんにお越し願ったのは、六月の末のHさんのお宅を訪問した帰りでした。そのときはようやく完成したTW3の音を、秋葉原のHさんのお宅と、家の音を聴いて頂き、部屋の響きの差を確認して頂きました。その頃は、Troubadour80とTW3の間には、フェルトが敷かれていて、音がまだ安定していないときでした。悩んできたときに、Bellwoodさんからメールが来て、フェルトの代わりにコルクが良いのでは?という進言を頂きました。早速実験したところ、今までの悩みが見事になくなりました。

その後は、世界が変わったように音が安定して、良くなったのです。その後来ていただいた、Aionさんからも、夜香さんや横浜のMさんからも、八月にはいいてからは初めて来ていただいたK&Kさんからも、ご一緒してただいた実験機から四回も聴いていただいたBOさんのご感想もいただきました。実は一番驚いているのが私自身ですから、皆様の驚きも良くわかります。

![f0108399_16171948.jpg]()

そして、コルクの効用は、聴く度に調整を必要としていた位置の微調整が、全く必要なくなったことです。理由はコルクの安定性でしょう。少々のことでは動かなくなったのです。その安心感は大きく、音に惑わされることなく音楽に専念出来ると言うことです。そして、今まで一番願ってきた、音の立体感、陰影、ダイナミックレンジの拡大、特に小さな音の再現性。生の音楽会の一番素敵なところは、ピアニシモで推移する柔らかなコントラバスの動きが見えてくることです。それを再現したくて、アンプの追求もしてきたのです。そして六畳間のユニコーンとしては、満足行く仕上がりになりました。

しかし、大きな部屋で聴くコンシーケンスの雄大な音や、40Hz以下のコントラバスの基音をユニコーンからは効くことは出来ません。横浜のMさんの素晴らしいTroubadour80の実在音を聴いて、この音をクラシックの再生に行かせないだろうかと思ったのが、今回のTW3の開発の切っ掛けでした。

Hさんの後押しや、大山さんとの沢山の試行錯誤を通じて、ほぼ一年掛かりでTW3を作ってきたのです。それでも、最後は微妙な調整一つで、音楽が表れたり、消えたりしていたのです。その課程の音も聴いていただき、完成した音も聴いていただいていたBellwoodさんに、コルクで音が良くなったよとは、なかなか説明しても感心は向けていただけませんでした。何よりも、この音が出て音楽に専念している自分にとって、オーディオ的な分析はもう必要なかったからです。

ご承知の通り、音はどこを触っても変わります。変わるのが、替えるのがオーディオの趣味だと思われている方も多いからです。電源、端子、絶縁、材質、置き方、それらのどこを触っても音は変わるのです。今一度いますが、音が変わるのが楽しいのがオーディオの趣味なのかも知れません。行き先は人により違いますから、その種類は千差万別で、だからこそ楽しいのかも知れません。変わることがあるから変える、かえるから音が良くなる、だから変えなければならない・・・

しかし、私の目標は変えることにあるのではなく、その結果です。その結果として、自分が聴いてきたヨーロッパのオーケストラの素晴らしい演奏が、自分の部屋で再現出来たらと願ってやってきたわけです。その手段としてオーディオが必要なのであって、オーディオのためにオーディオをやってきたわけではありません。でなければ、50年以上も続けて来れなかったでしょう。いま、その長い旅路の果てに、自分としても終着駅に着けたようです。その音を、Bellwoodさんに聴いていただきたいと思いました。

実は、家には八月だけでも二回程来られる予定がありました。両方とも、ご一緒される方の予定が合わず流れました。また夏休みには、蓼科の別荘の方にも二回程行かれていて、仕事付けの当方とは、日程の調整が付かなかったです。それと、私の方も音は安定して変わらないので、いつでも良いと思っていたのです。それよりも、良い演奏や、良い録音のCDを見付ける方が大事だと先のラベルのように閑が有れば、音楽を聞き込んでいました。

すると、1957年の録音でも、2012年の録音でも、雑音やレンジは違うけど、演奏の暑さは充分伝わってくると確信したのです。しかし、されでも、最新のDSD録音になると音の深さ、柔らかさが違いオーケストラの深さと怖さが伝わってくるようになったのです。その典型がヤンソンス・コンセルトヘボウのラ・ヴァルスの冒頭を聴いていただきました。

まず聴かせていただいたのは、ヤンソンス/コンセルトヘボウでした。始まりの部分が生まれて初めて明瞭に聞こえたので、それこそぶっ飛びました。うねるようなウィンナワルツの独特なアクセントとリズムに身体が自然に波打つように揺れてきます。こんなサウンドが出せるシステムは、まず、他にないでしょうね。その上でこの部分を聴き較べさせていただくと、やはり各指揮者やオーケストラの力量、録音の質の違いがよくわかります。この部分でこんな比較ができるのは本当に未体験のことでした。単に低音をブイブイ鳴らして喜ぶようなシステムとは次元が違います。

他のものでは、やはり、ブーレーズ/BPOが出色だと思いました。もともと私はこのCD(ハンブルク製オリジナル盤)をリファレンスのひとつにしているのですが、ボレロと道化師の朝の歌が圧巻。ブーレーズに対する固定観念が吹き飛びますが、それは再生の仕方次第のところがありますね。

という、コメントを頂きました。今月のヨーロッパ旅行の前に詳しい感想を送っていただけると嬉しいですね。

その後は、世界が変わったように音が安定して、良くなったのです。その後来ていただいた、Aionさんからも、夜香さんや横浜のMさんからも、八月にはいいてからは初めて来ていただいたK&Kさんからも、ご一緒してただいた実験機から四回も聴いていただいたBOさんのご感想もいただきました。実は一番驚いているのが私自身ですから、皆様の驚きも良くわかります。

そして、コルクの効用は、聴く度に調整を必要としていた位置の微調整が、全く必要なくなったことです。理由はコルクの安定性でしょう。少々のことでは動かなくなったのです。その安心感は大きく、音に惑わされることなく音楽に専念出来ると言うことです。そして、今まで一番願ってきた、音の立体感、陰影、ダイナミックレンジの拡大、特に小さな音の再現性。生の音楽会の一番素敵なところは、ピアニシモで推移する柔らかなコントラバスの動きが見えてくることです。それを再現したくて、アンプの追求もしてきたのです。そして六畳間のユニコーンとしては、満足行く仕上がりになりました。

しかし、大きな部屋で聴くコンシーケンスの雄大な音や、40Hz以下のコントラバスの基音をユニコーンからは効くことは出来ません。横浜のMさんの素晴らしいTroubadour80の実在音を聴いて、この音をクラシックの再生に行かせないだろうかと思ったのが、今回のTW3の開発の切っ掛けでした。

Hさんの後押しや、大山さんとの沢山の試行錯誤を通じて、ほぼ一年掛かりでTW3を作ってきたのです。それでも、最後は微妙な調整一つで、音楽が表れたり、消えたりしていたのです。その課程の音も聴いていただき、完成した音も聴いていただいていたBellwoodさんに、コルクで音が良くなったよとは、なかなか説明しても感心は向けていただけませんでした。何よりも、この音が出て音楽に専念している自分にとって、オーディオ的な分析はもう必要なかったからです。

ご承知の通り、音はどこを触っても変わります。変わるのが、替えるのがオーディオの趣味だと思われている方も多いからです。電源、端子、絶縁、材質、置き方、それらのどこを触っても音は変わるのです。今一度いますが、音が変わるのが楽しいのがオーディオの趣味なのかも知れません。行き先は人により違いますから、その種類は千差万別で、だからこそ楽しいのかも知れません。変わることがあるから変える、かえるから音が良くなる、だから変えなければならない・・・

しかし、私の目標は変えることにあるのではなく、その結果です。その結果として、自分が聴いてきたヨーロッパのオーケストラの素晴らしい演奏が、自分の部屋で再現出来たらと願ってやってきたわけです。その手段としてオーディオが必要なのであって、オーディオのためにオーディオをやってきたわけではありません。でなければ、50年以上も続けて来れなかったでしょう。いま、その長い旅路の果てに、自分としても終着駅に着けたようです。その音を、Bellwoodさんに聴いていただきたいと思いました。

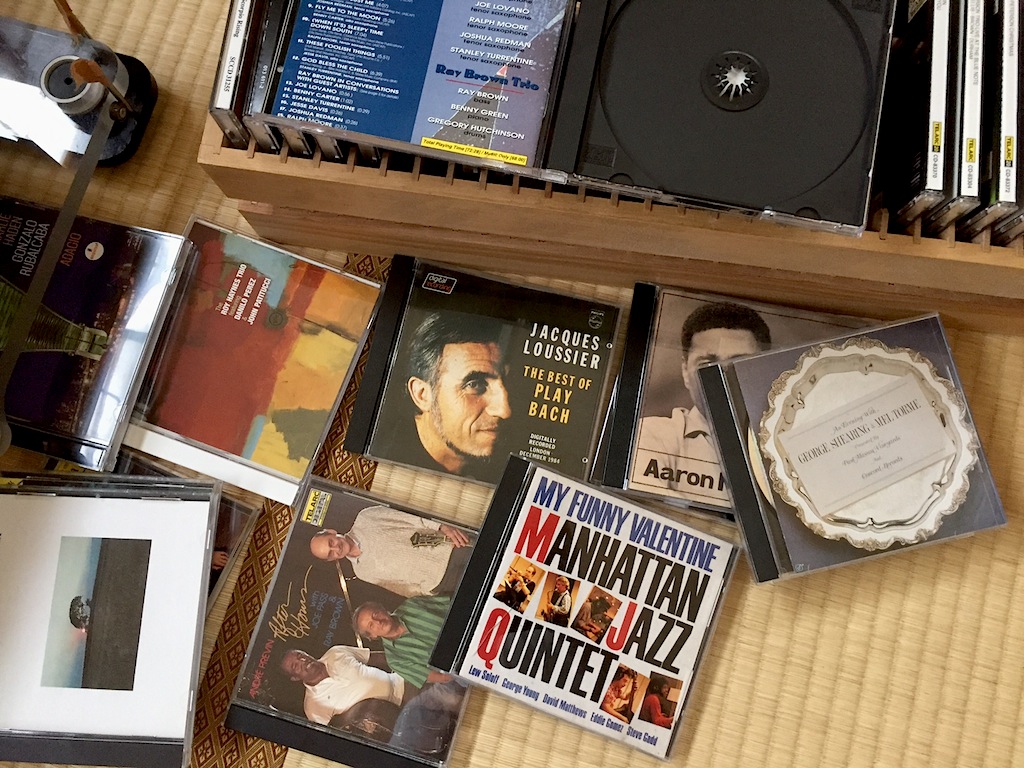

実は、家には八月だけでも二回程来られる予定がありました。両方とも、ご一緒される方の予定が合わず流れました。また夏休みには、蓼科の別荘の方にも二回程行かれていて、仕事付けの当方とは、日程の調整が付かなかったです。それと、私の方も音は安定して変わらないので、いつでも良いと思っていたのです。それよりも、良い演奏や、良い録音のCDを見付ける方が大事だと先のラベルのように閑が有れば、音楽を聞き込んでいました。

すると、1957年の録音でも、2012年の録音でも、雑音やレンジは違うけど、演奏の暑さは充分伝わってくると確信したのです。しかし、されでも、最新のDSD録音になると音の深さ、柔らかさが違いオーケストラの深さと怖さが伝わってくるようになったのです。その典型がヤンソンス・コンセルトヘボウのラ・ヴァルスの冒頭を聴いていただきました。

まず聴かせていただいたのは、ヤンソンス/コンセルトヘボウでした。始まりの部分が生まれて初めて明瞭に聞こえたので、それこそぶっ飛びました。うねるようなウィンナワルツの独特なアクセントとリズムに身体が自然に波打つように揺れてきます。こんなサウンドが出せるシステムは、まず、他にないでしょうね。その上でこの部分を聴き較べさせていただくと、やはり各指揮者やオーケストラの力量、録音の質の違いがよくわかります。この部分でこんな比較ができるのは本当に未体験のことでした。単に低音をブイブイ鳴らして喜ぶようなシステムとは次元が違います。

他のものでは、やはり、ブーレーズ/BPOが出色だと思いました。もともと私はこのCD(ハンブルク製オリジナル盤)をリファレンスのひとつにしているのですが、ボレロと道化師の朝の歌が圧巻。ブーレーズに対する固定観念が吹き飛びますが、それは再生の仕方次第のところがありますね。

という、コメントを頂きました。今月のヨーロッパ旅行の前に詳しい感想を送っていただけると嬉しいですね。