香港のホテルを早朝にチェックアウトして、午後一時過ぎには羽田にランディングしていました。一旦会社に戻り、五時過ぎに出て電車を乗り継ぎ、青葉台の駅に着いたら、まだ六時過ぎでした。フィリアホールには、何回も来ていますが、やはり家からは遠いです。でも、このホールや武蔵野文化会館は来られるお客さんの耳も肥えていて、演奏者の質も非常に高いのには驚くほどです。

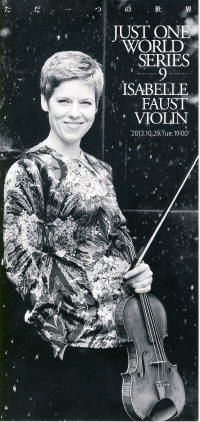

今晩は、イザベル・ファウストのヴァイオリン独奏で、バッハのパルティータの二番・三番、ソナタの第三番と現代音楽です。この演奏会は買い損ねていたのですが、ベイさんに譲っていただきとても楽しみにしていました。

イザベル・ファウストは技巧派で知的な演奏で知られています。ショートのヘアースタイルで、機能的なスタイルで舞台に現れ、ゆっくりと楽譜を拡げます。独奏曲ですから途中でめくるわけにはいかず、折りたたんだ楽譜を拡げると左右上下で、4枚の楽譜が一辺に見えるようになっているようです。それが裏表で二楽章分あるようです。機能的ですね。

楽譜を真剣には見ていますが、当然頭の中にはすべて入っているのでしょう。楽譜は自らの検証用にあるようです。楽譜をすべて暗記している指揮者が、無意識に楽譜をめくるのと同じです。みながら演奏しているのですが、勿論、目では追ってはいますが、楽譜を見て弾くのではなく、確認しながら弾いているのだと思います。でなければ、あれほどの集中で弾けないように思うのですが。

柔らかい、天井から舞い降りてくるような優しく小さめな音です。しかし、ホールが広くなったように残響がとても美しく響きます。このホールでも何回も聴いていますが、初めて聴くような美しい響きです。バッハでなく、ヴィヴァルディを聴いているのかと思ったほどです。といって、イタリアのような強い響きではなく、柔らかなベルギー的な演奏だと思いますが、ミルシュテインのような響きもあり、とても安定したきれいな音なのです。使用している楽器は、ストラディバリウスのスリーピング・ビューティーと呼ばれる名器です。

![]()

最初のパルティータ三番のプレリュードは、確かに優しい曲なのですが、誰にも似ていなく、イザベル・ファウストの音を確立しているのでしょう。素晴らしいことです。音の安定性もさることながら、ヴァイオリンはこの様な音がするのだと感じさせてくれます。以前同じ様な経験をしたことがありました。レーピンの音がそうです。とても柔らかく変幻自在の響きがしました。しかし、イザベル・ファウストは、それよりはドイツ的で、時々ドイツ語の音がします。それが、バッハの中にも表れるのでしょう。

中間で弾かれた、ヤニス・クセナキスの曲は、極めて特殊な曲で、音を四分音や八分音に細かく分解して聴かせます。常に、G線の一定の響きもしてうなりや不協和音も聞こえます。しかし、彼女はそれを細かくコントロールして聴かせるのです。短い曲でしたが、聴いている方も神経が鋭くなり、弦のチューニングの効果を、聴衆に与えてくれました。

曲間のみならず楽章間でも、音の狂いをなおしてきれいなハーモニーがでるように気を配っています。演奏が始まるとチューニングしているときの単純な音色ではなく、ハーモニーがいろの厚みやグラデーションを鮮やかに描き出すのです。バッハのソナタ第三番は長大なフーガが鳴り響くのです。構成が面白い曲ですが、柔らか響きは、気持ちよさに気を失うほどでした。時々、がくっと落ちそうになり、気合いを入れ直すことが二度ほどありました。天国的な気持ちの良さです。ハ長調の所為なのかもしれませんね。

![]()

休憩時間に、ベルウッドさんと同じ様な感想を述べ合いました。白ワインを気付け薬にして、眠気を追いやり、後半の演奏に向かいました。第二部の最初に演奏されたのは、シェルシという作曲家の現代音楽で、音色が少しずつ替わり、弦の押さえ方で、倍音を発生させる高度のテクニックを必要とする曲です。開放の弦と微妙に動かしコントロールされた響きは、こちらも極めて知的な音で、バッハの前に弾かれる意義があると思いました。

そして始まった、パルティータの第二番です。今の和音を追求していたのが移転して旋律を追いかける展開になります。ブレーキが解き放され、どんどんギアーが軽くなる様が見事です。反対に三曲目のサラバンドが、オルガン的な響きがして、シェルシのきょくを弾いた意味が出て来ます。そして壮大なシャコンヌは、バッハだけがなしえたヴァイオリンの楽器の限界を超えた最初の曲です。全編和音で構成されています。その音の重なりが、シェルシの曲を通すことによって、より意味がはっきりと見える構成になっていました。大変満足した演奏会です。

演奏を終えても、姿勢を崩さなイザベルの余韻に合わせて、息をのむように聴いてい聴衆も、10秒以上の長い空間を旅して現実に戻り、盛大な拍手が鳴り始めました。聴衆のレベルの高さも演奏会には重要な要素です。明日は、埼玉のホールで、バッハのパルティータの全曲を二部に分けて演奏するそうです。演奏者も聴衆も大きな挑戦ですね。今日のような理解ある聴衆でありますようにと願いました。

アンコールは、同じバッハのソナタ第一番ト短調から、第三曲シチリアーノと第一曲アダージョが演奏されました。シチリアーノが心に浸みました。早朝香港をたち無理して戻ってきた甲斐があったという物です。演奏会後、ベルウッドさんと、一時間ほど感想戦を行い、バーを出た後も、会話は電車の中でも続き澁谷で別れるまで、演奏会の余韻に浸ることが来ました。地下鉄を乗り継ぎ、帰ってきた頃には、また深夜を越えていました。昨日の深夜は九龍公園の周りを歩いていたことを思い出し、過ぎ去って決して戻ってこない時間を考えていました。

今晩は、イザベル・ファウストのヴァイオリン独奏で、バッハのパルティータの二番・三番、ソナタの第三番と現代音楽です。この演奏会は買い損ねていたのですが、ベイさんに譲っていただきとても楽しみにしていました。

イザベル・ファウストは技巧派で知的な演奏で知られています。ショートのヘアースタイルで、機能的なスタイルで舞台に現れ、ゆっくりと楽譜を拡げます。独奏曲ですから途中でめくるわけにはいかず、折りたたんだ楽譜を拡げると左右上下で、4枚の楽譜が一辺に見えるようになっているようです。それが裏表で二楽章分あるようです。機能的ですね。

楽譜を真剣には見ていますが、当然頭の中にはすべて入っているのでしょう。楽譜は自らの検証用にあるようです。楽譜をすべて暗記している指揮者が、無意識に楽譜をめくるのと同じです。みながら演奏しているのですが、勿論、目では追ってはいますが、楽譜を見て弾くのではなく、確認しながら弾いているのだと思います。でなければ、あれほどの集中で弾けないように思うのですが。

柔らかい、天井から舞い降りてくるような優しく小さめな音です。しかし、ホールが広くなったように残響がとても美しく響きます。このホールでも何回も聴いていますが、初めて聴くような美しい響きです。バッハでなく、ヴィヴァルディを聴いているのかと思ったほどです。といって、イタリアのような強い響きではなく、柔らかなベルギー的な演奏だと思いますが、ミルシュテインのような響きもあり、とても安定したきれいな音なのです。使用している楽器は、ストラディバリウスのスリーピング・ビューティーと呼ばれる名器です。

最初のパルティータ三番のプレリュードは、確かに優しい曲なのですが、誰にも似ていなく、イザベル・ファウストの音を確立しているのでしょう。素晴らしいことです。音の安定性もさることながら、ヴァイオリンはこの様な音がするのだと感じさせてくれます。以前同じ様な経験をしたことがありました。レーピンの音がそうです。とても柔らかく変幻自在の響きがしました。しかし、イザベル・ファウストは、それよりはドイツ的で、時々ドイツ語の音がします。それが、バッハの中にも表れるのでしょう。

中間で弾かれた、ヤニス・クセナキスの曲は、極めて特殊な曲で、音を四分音や八分音に細かく分解して聴かせます。常に、G線の一定の響きもしてうなりや不協和音も聞こえます。しかし、彼女はそれを細かくコントロールして聴かせるのです。短い曲でしたが、聴いている方も神経が鋭くなり、弦のチューニングの効果を、聴衆に与えてくれました。

曲間のみならず楽章間でも、音の狂いをなおしてきれいなハーモニーがでるように気を配っています。演奏が始まるとチューニングしているときの単純な音色ではなく、ハーモニーがいろの厚みやグラデーションを鮮やかに描き出すのです。バッハのソナタ第三番は長大なフーガが鳴り響くのです。構成が面白い曲ですが、柔らか響きは、気持ちよさに気を失うほどでした。時々、がくっと落ちそうになり、気合いを入れ直すことが二度ほどありました。天国的な気持ちの良さです。ハ長調の所為なのかもしれませんね。

休憩時間に、ベルウッドさんと同じ様な感想を述べ合いました。白ワインを気付け薬にして、眠気を追いやり、後半の演奏に向かいました。第二部の最初に演奏されたのは、シェルシという作曲家の現代音楽で、音色が少しずつ替わり、弦の押さえ方で、倍音を発生させる高度のテクニックを必要とする曲です。開放の弦と微妙に動かしコントロールされた響きは、こちらも極めて知的な音で、バッハの前に弾かれる意義があると思いました。

そして始まった、パルティータの第二番です。今の和音を追求していたのが移転して旋律を追いかける展開になります。ブレーキが解き放され、どんどんギアーが軽くなる様が見事です。反対に三曲目のサラバンドが、オルガン的な響きがして、シェルシのきょくを弾いた意味が出て来ます。そして壮大なシャコンヌは、バッハだけがなしえたヴァイオリンの楽器の限界を超えた最初の曲です。全編和音で構成されています。その音の重なりが、シェルシの曲を通すことによって、より意味がはっきりと見える構成になっていました。大変満足した演奏会です。

演奏を終えても、姿勢を崩さなイザベルの余韻に合わせて、息をのむように聴いてい聴衆も、10秒以上の長い空間を旅して現実に戻り、盛大な拍手が鳴り始めました。聴衆のレベルの高さも演奏会には重要な要素です。明日は、埼玉のホールで、バッハのパルティータの全曲を二部に分けて演奏するそうです。演奏者も聴衆も大きな挑戦ですね。今日のような理解ある聴衆でありますようにと願いました。

アンコールは、同じバッハのソナタ第一番ト短調から、第三曲シチリアーノと第一曲アダージョが演奏されました。シチリアーノが心に浸みました。早朝香港をたち無理して戻ってきた甲斐があったという物です。演奏会後、ベルウッドさんと、一時間ほど感想戦を行い、バーを出た後も、会話は電車の中でも続き澁谷で別れるまで、演奏会の余韻に浸ることが来ました。地下鉄を乗り継ぎ、帰ってきた頃には、また深夜を越えていました。昨日の深夜は九龍公園の周りを歩いていたことを思い出し、過ぎ去って決して戻ってこない時間を考えていました。